2020年第3期(总第4期) 往期回顾

沈其荣教授团队在“根际微生态与植物健康”研究领域取得新进展

点击次数:660 更新时间:2020-03-19

3月3日,南京农业大学资环学院沈其荣教授带领的“土壤微生物与有机肥团队”微生态与根际健康实验室在根际微生态与植物健康领域取得重要进展,成果以“Rhizosphere protists are key determinants of plant health”为题发表在国际著名学术期刊《微生物组》(Microbiome,IF2018=10.465)。该成果揭示根际原生动物群落及其与细菌群落的互作在保护作物健康方面发挥重要作用。

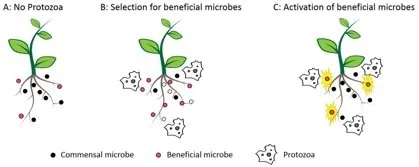

众所周知,根际微生物组极其复杂,其在整个植物生长过程中都会发生显著变化,对植物生长和健康有重要的影响。目前,大多数根际微生物组研究集中在细菌和真菌,尚不清楚其他微生物,尤其是关键的微生物捕食者——原生动物是否影响植物健康。先前有大量文献报道原生动物能够选择性捕食细菌,反过来细菌也会对原生动物的捕食产生防御(产生抑菌性物质)。原生动物与细菌互作特征让团队猜想:原生动物群落及其与细菌群落的互作可能在保护作物健康方面发挥重要作用(图1)。

图1 根际原生动物与有益微生物互作影响植物健康

土传青枯病是一种毁灭性的细菌性病害,在世界范围内,尤其是中国危害极大。青枯菌(Ralstonia solanacearum)是其致病菌,在土壤中存活能力强,一般从根系侵染植物,难以防控。前期研究发现田间番茄土传青枯病的发生与根际细菌群落结构和功能特性密切相关(Wei et al., 2019,Science Advances)。在本研究中团队通过非破坏性根际土壤样品连续采集装置,综合分析了细菌、真菌和原生生物在内的整体根际微生物组以及微生物功能相关的代谢基因,探究在植物整个生长周期中这些群落和功能基因与土传青枯病发生的关系(Xiong et al., 2020, Microbiome)。团队发现在整个植物生长周期中原生生物群落结构能最好地预测病原青枯菌的动态变化。在植物种植的初始点,以微生物为食的吞噬型原生动物在健康和发病的植物之间表现了典型差异。在整个植物生长过程中,这些吞噬型原生生物的相对丰度与青枯病病原菌呈显著性负相关,这表明掠食者与猎物之间的相互作用会影响病原体的生长。此外,吞噬型原生生物还可能通过增强细菌群落的次生代谢物相关基因(产生抑菌性物质)来控制病原菌的生长。这一研究表明原生生物作为自上而下的微生物组结构和功能操控者,对植物健康产生深刻的影响。目前团队已经分离筛选了大量吞噬型原生生物,正在挖掘其生防潜力,以期利用它们够针对性地调控微生物结构与功能从而保护作物健康。

该论文第一署名单位为南京农业大学,该校资环学院熊武博士(现荷兰乌特勒支大学博士后)和宋宇琦博士生为该论文共同第一作者,韦中教授为该论文通讯作者。沈其荣教授,徐阳春教授,谷益安博士,杨可铭博士生,荷兰乌特勒支大学George Kowalchuk教授,Alexandre Jousset助理教授以及瓦赫宁根大学的Stefan Geisen助理教授均参与了该项研究。

据了解,近年来,南京农业大学微生态与根际健康实验室依托农业资源与环境国家双一流学科,在国家自然科学基金、973项目、国家重点研发计划和江苏省自然科学基金等项目资助下,围绕根际微生态与植物健康这一研究领域,在揭示抑病型土壤微生物区系形成机制、菌群互作机制与益生菌群构建和抑病型土壤微生物群落调控等方面取得重要突破。相关工作在Nature Biotechnology、Nature Communications、Science Advances,Ecology Letters、Microbiome、mBio和Soil Biol Biochem等国际著名期刊发表。

文章链接:https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-020-00799-9