2022年第8期(总第29期) 往期回顾

地下文化遗址微生物组:土壤微生物研究的新领域

点击次数:520 更新时间:2022-08-08

文化的传承是人类社会发展命脉和凝聚力。文物是文化的载体,文物保护是传承的前提,其形式多样,内容丰富。文物微生物病害防治近年来越来越受到重视,已成为人类文化传承的重要保护措施。地下文化遗迹一旦被挖掘,其中的文物就会暴露于外部环境中,受到来自周边土壤微生物的病害,造成不可估量的损失。因此,从广义上说,地下文化遗址保护也隶属于土壤学的范畴,至少可视为土壤学的外延。

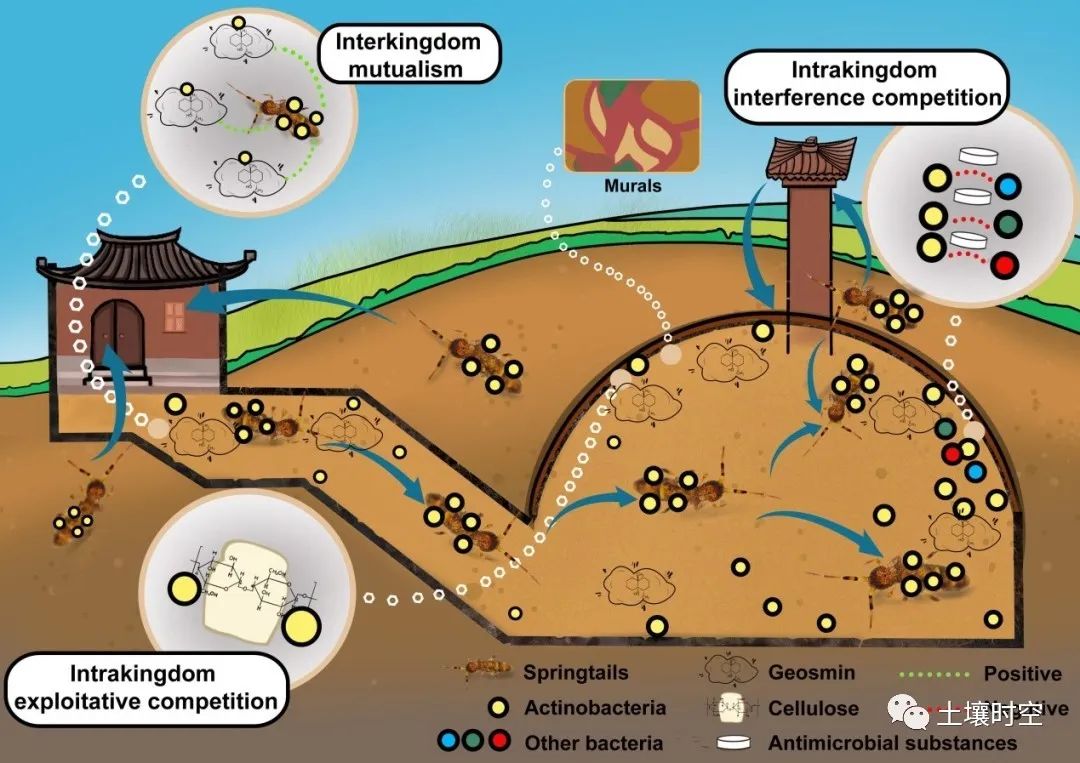

为了保护历史文化遗产,全世界科学家致力于保护措施的研究,成效显著。但是,随着研究的深入,越来越多的科学家认识到文物微生物病害一旦发生就难以根除,抢救性保护有时会引发更严重的病害。以法国拉斯科洞窟(15000-17000年前的史前壁画)为例(https://www.nature.com/articles/433100a),抢救性保护导致了三次微生物大爆发,且一次比一次严重,例如产生了新的物种,微生物抗逆性增强和单个物种演替为复杂群落。Nature专栏报道,甚至给出了"Best way to protect rock art is to leave it alone"(https://www.nature.com/articles/433800c)的结论。针对此问题,国家从“十二五”开始就要求从文物的抢救性保护转变为预防性保护,即由注重文物本体保护向文物本体与周边环境、生态的整体保护转变。文物微生物病害预防性保护的“重中之重”在于需要揭示文物微生物组形成的生态学过程,例如文物微生物组的起源、迁入、定殖和爆发等。因此,文物微生物组的生态学认知是制定文物微生物病害预防性保护的核心。打虎亭汉墓位于郑州市新密市,距今1800多年。墓内保存的画像石刻(例如《宴饮百戏图》和《豆腐制作图》等)详细记录了东汉时期人们的衣食住行,在中国考古和美术史上具有极高的地位。目前,墓内出现了大面积白色菌斑现象,但其原因不明。我们通过生态生理两个层面,结合野外调查、扩增子和宏基因组测序、菌株生理生化鉴定和生物交互实验,研究发现打虎亭汉墓内微生物组以放线菌为主的细菌和以弹尾虫为主的原生动物组成。墓内微生物物种源自于周边环境,即周边环境是病害微生物的种库。放线菌释放信号分子-土臭素,吸引弹尾虫来捕食,以增加自身的扩散能力;作为回报,放线菌产生的抗生素可以提高弹尾虫对病原微生物的抵抗力,形成了物种互利共生。由于弹尾虫喜好温湿度稳定的黑暗环境,当地下墓室被打开后,一开始少量弹尾虫会携带放线菌进入到地下墓室内。由于放线菌具有较强的底物代谢能力,它们可以通过“掠夺型竞争”过程(或适度优势)更易于其它细菌定殖在墓室墙壁和壁画上;同时,由于放线菌能够产生多种抗菌类物质,它们能够通过“干扰型竞争”过程,抑制其它细菌生长,进而成为墓室内的优势物种。放线菌一旦在地下墓室内定殖后,会产生释放更多的土臭素,进一步吸引弹尾虫携带更多的放线菌进入,最终导致了打虎亭汉墓出现白色菌斑。

本研究强调了周边土壤是地下文化遗迹微生物病害的来源;物种多界互利和竞争等生态过程的协同是地下文化遗址(墓葬、洞窟等)微生物组迁入、定殖和爆发的重要途径之一。本研究是国内外首次应用生态学理论、土壤微生物学技术和方法于文保微生物学研究,结果有助于制定和实施有效的预防性措施,防止此类地下文化遗址微生物病害的发生。相关研究工作被选为亮点成果发表在美国科学院院刊(PNAS)上(https://doi.org/10.1073/pnas.2121141119)。我们认为,地下文化遗址微生物组研究将成为土壤微生物研究的新领域。

文章来源:土壤时空(作者:冯有智)

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/b2cRcOq9qjcv9paONFO3xw